义江是临桂境内最大河流,源于临桂区宛田乡横岭界(旧志说源丁岭),县境内长约85公里,集雨面积约931.6平方公里,经临桂区两江镇境入永福县称洛清江。《临桂地名志》云:义江古称“洛溪水”。义江历史上究竟叫什么呢?这是笔者试图探讨的问题。

“义江”名最早可能始见于明代义宁知县梁顺甫(1520年)咏“义宁八景”的“义江古渡”诗:“县治西南绕义江,斯民往来借舟航,凭虚一苇先舣岸,才立赛时似望详。止水有风心亦快,催租无吏日偏长,何时了却公家事,还与中流架一梁。”(见《义宁县志》)。之后的史籍常有义江的记述。如《明史》云:“义宁州东北,旧属府。隆庆五年三月改属州,北有丁岭,义江出焉,下又分为二,东流者为临桂之相思水,入於漓江,南流者为永福之白石水,即太和江也。西北有桑江口巡检司。”又如《清史稿》云:“临桂.......西:白石江,上源日义江,自义宁入,经县西南入永福。义宁。北丁岭,义江出,南入临桂为白石江。西北旧有桑江口废司。”

义江之前身叫什么呢?《义宁县志》:“义江县西门外,宽十余丈,涨涸不常,难通舟楫,即古洛溪水也,出永丰县西北洛溪山,东流经其县北又东南,经始安县而东注漓水。”在此要指出的是《义宁县志》云义江古称洛溪水其实是非常令人迷感的。一是义江并不注漓水,其二义江亦不源于永丰县。因为义江与永丰县相去其远,靠不上边。水丰县为今之荔浦县。据唐代著名历史地理学家李吉甫的《元和郡县图志》云:“永丰县,中下。北至州二百十里,吴甘露元年,析汉荔浦县之永丰乡置, 隋开皇十年省入阳朔县,武德四年复置。”所以说义江古称洛溪水是不可靠的,会是别的什么名呢?

《临桂文史》记载:义宁旧有三塔,浮洲塔,位于义宁县城西门外义江边,建于后唐同光元年(923年)。西板塔,位于旧义宁县城北约3公里的西板村,建于乾隆年间。桑山塔,位于旧义宁县城南约3公里的桑山顶上,桑山形似鳌鱼,为桑江出水口要塞屏障。民谚有云:“两江夹一整,当官坐不牢”。清道光年间义宁县令朱象珽为了做官稳久,筑塔镇于桑山鳌鱼头上,故名桑山塔。因三塔皆建于义江的两岸,三塔鼎立,遥相呼应,旧称“桑江三塔”,同时五通圩在“民国二十二年(1933年)至三十五年(1946年)称桑江镇”。另据临桂县文物管理所藏民国二十五年(1936年)二月陈春源绘制的义宁县地图,当时其将义宁县治所在亦标注为桑江镇。可见,义宁县治五通圩民国时期曾称桑江镇,有没有可能义江在历史上曾名“桑江”呢?

《浮洲塔》

从目前来看,“桑江”一名最早应该始见于宋代周去飞的地理学名著《岭外代答·牁江》:“西融州城外江水,即牁江之下流也。江面颇阔,昔尝有大水泛出蜀南州牌。汉武平南越,发夜郎,下牁,非由融州,则何自而至南越哉?令静江府桑江寨,其水亦合于融江之上流,或云桑江,亦牁音之讹也。”此话大意为:“融州城西面的那条江,即为牁江下游,江面非常宽阔,从前曾有蜀南州的令牌被大水冲浮出江面。汉武平定南越国,从夜郎国发兵,顺柯江而下,不经由融州,那么还能从哪里到达南越呢?静江府桑江寨管辖区域有一条江,其河水也汇入牁江的上流,有人说这条江叫桑江,其实不过是牁音的误读罢了”。即周去飞认为在龙胜境内被人称为桑江的河流并不是真正“桑江”,桑江另有所指。笔者认为桑江可能为义江的前身。

但是在史籍中我们找不到桑江即义江的记述。不过从杂史中我们却发现了一点线索。元代史学家马端临在《文献通考》中云:江府......领县十二......义宁(本义宁场,马氏置。有思江)。唐《元丰九域志》亦云:“桂州,始安郡,静江军节度,县一十,文宁。州西北八十里。二乡。有思江。”按史例,古籍一般只记载当地最大、最著名的河流,故此“思江”应该是指义宁县境内最大的河流。在桂林旧义宁县区域内,通用语言为义宁话,按义宁话的发音,思江与桑江有点相近,“思”会不会是“桑”之音误呢?

在此我们有必要说说宋代著名的军寨—桑江寨。秦江寨是宋代中央王朝为了加强对岭南少数民族的羁縻统治在桂东北静江府义宁县境内设立的一个重要军事机构。“环羁康溪峒,置寨以临之,皆吾民也,谓之寨丁。静江府有桑江寨”。“静江府五县与猺人接境,日兴安、灵川、临桂、义宁、古县。猺人聚落不一......山谷弥远,猺人弥多,尽隶于义宁县桑江寨”。可见桑江寨是一个负责管理兴安、灵川、临桂、义宁、古县等五县瑶、壮少数民族事务的军事机构。但史籍中并无义宁县桑江寨具体位置的记载,那么桑江寨的寨址在哪呢?

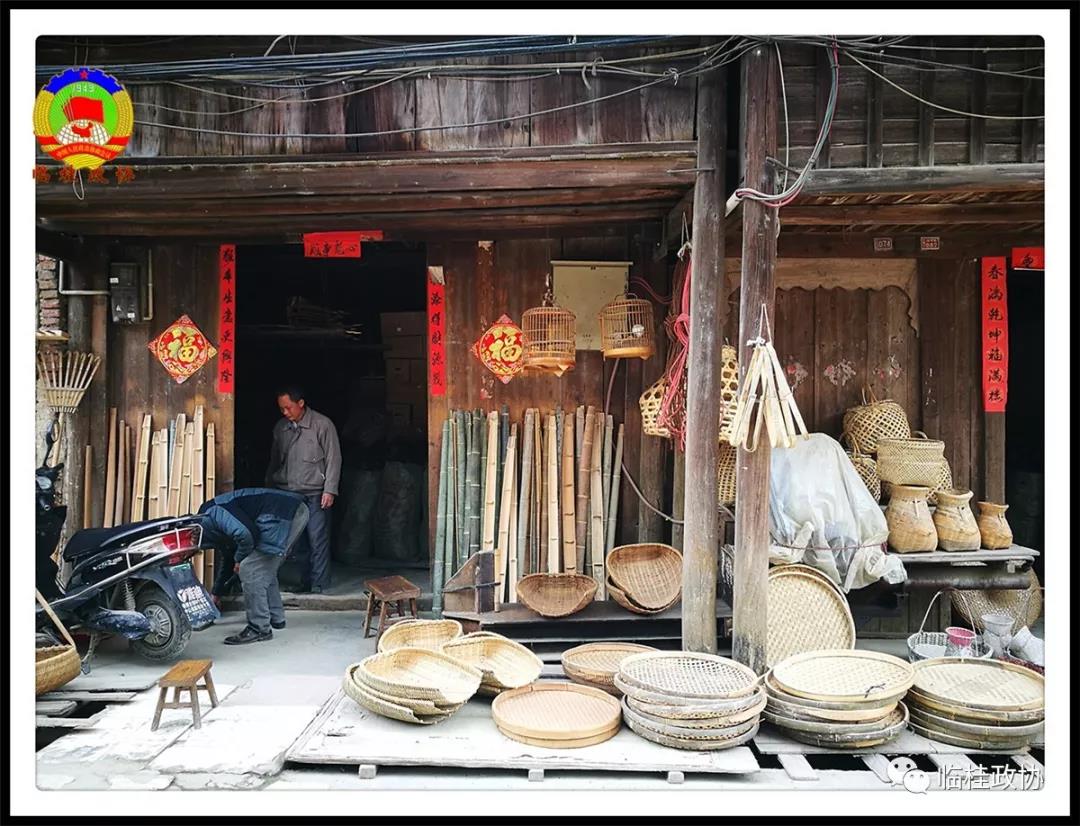

“寨置于险扼控御之处”。寨一般设置于连接少数民族地区、地理位置险要的交通要道。据清《义宁县志》记载:“义宁为始安郡地,五代时马氏置义宁镇,属灵川县,晋天福年间(643年)设升为县,属桂州。宋元因之属静江路。明改古田为永宁州,属焉”。清乾隆前义宁县行政管辖的大致范围为今天临桂县的五通镇、中庸乡、宛田瑶族乡、黄沙瑶族乡等地,而今龙胜各族自治县的大部分地区则由驻义宁县境内的桑江口巡检司覊縻管辖。旧义宁县治治所在今天的五通圩,倚义江而立,现部分临江城墙尚存。但是,明代1462年之前义宁县治没有城墙,“明天顺六年 (1462年,编辑注),义宁知县郑胜筑土城”。“郑胜,南城人,监生,明天顺六年(1462年,编辑注)任义宁知县,时值蛮贼烧毁县治之后”,“弘治十八年(1505年) ......展拓旧基,易砖石一里四分有奇,高一丈一尺,垛口八百二十。”从地理位置来看,五通镇处越城岭南缘的丘陵地带,义江之中游,东接灵川入桂林,西通融安、融水,南达永福,北控龙胜入湖南城步,正好为连接山区少数民族地区的“险扼控御之处”。因此,今五通圩所处之地很可能就是桑江寨的大致位置所在。据记载:南宋范成大任广西经略使兼知静江府时在义宁县设立“博易场”,以方便少数民族与汉族地区物产交易。“城寨之地多为交通要冲,地理位置重要,加上政治、军事因素的影响(如派驻军队、运输粮草等,自然成为所在地区蛮汉人户相互交通、互 致贸易的首选之地。”义宁博易场确切位置在哪呢?“明以前,位于城东门0.5公里处(地名水牛塘)曾设一圩场,因附近有一五通 庙,故名五通圩。”今五通圩旧圩场尚有一条老街名山货街,时至今日仍是五通圩的商贸中心。因此此处应该就是当时义宁博易场的位置所在。明代义宁知县梁顺甫(1520年)诗咏“义宁八景”之第一景“登高晚照”即因城东门外有登高岭,岭上建有军事营寨一座,傍晚登上营寨远望,霞光中的义宁城、江流、田园尽收眼底,故诗赞日:“登高山峙五通圩,到晚真如列画图......昔人登高人不见,年年霞彩映屠苏”。故此营寨寨址很可能就是桑江寨旧址。而桑江寨之得名,应为寨旁之江名桑江(思江)之故(江因寨名,或寨因江名)。故义江的前身应该就是桑江或思江,而不是所谓的洛溪水。

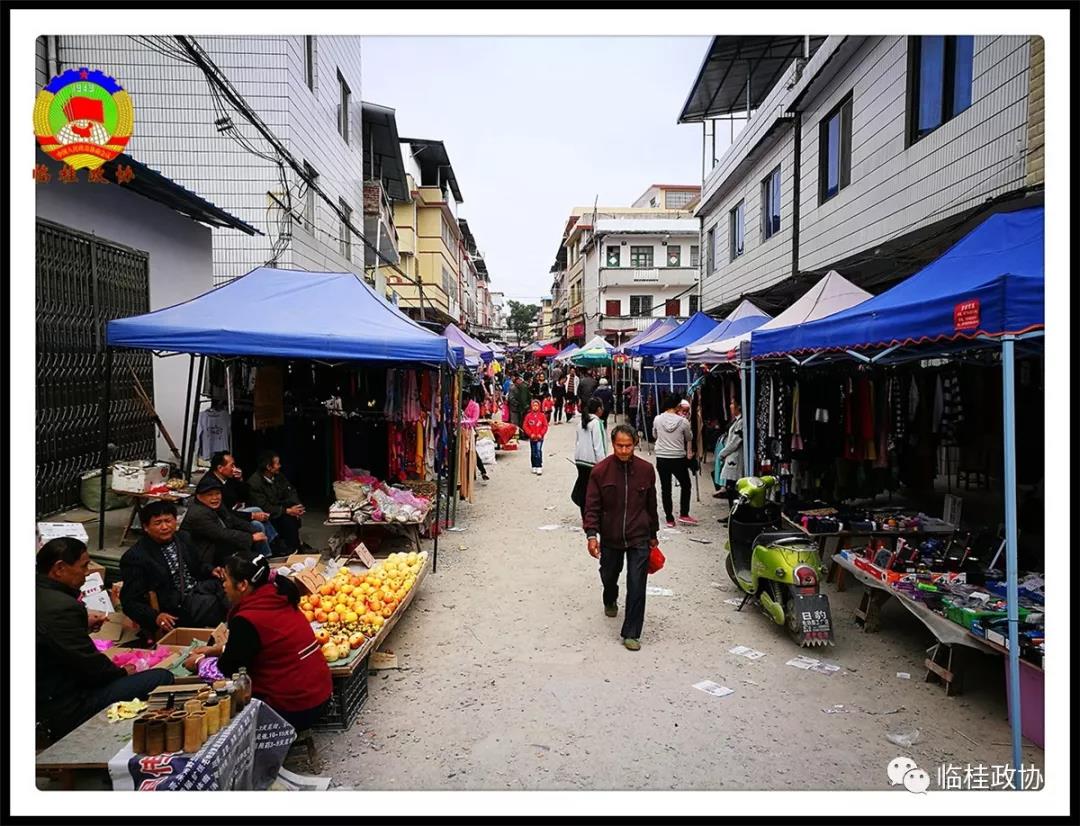

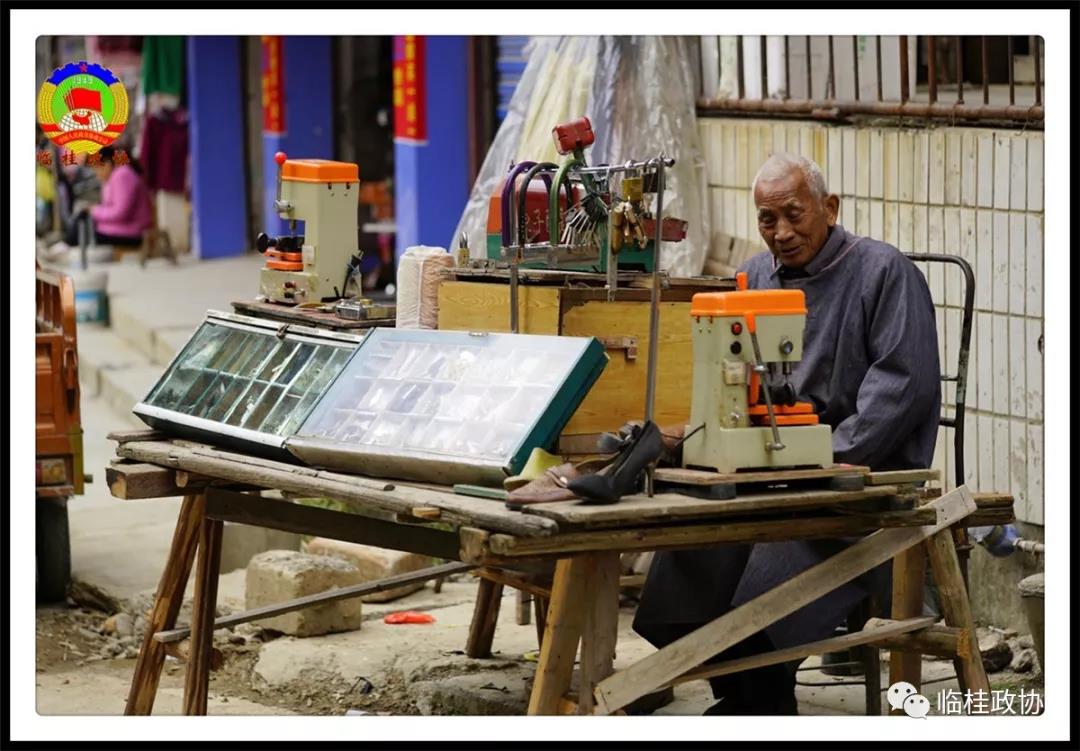

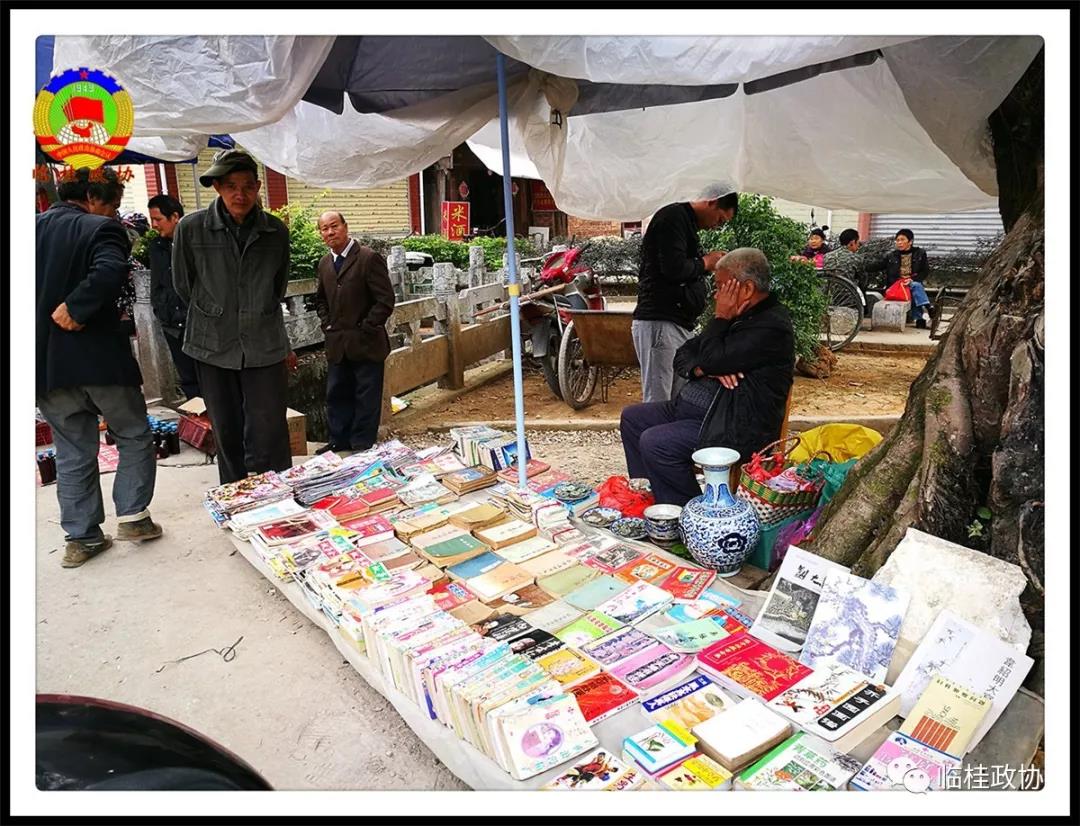

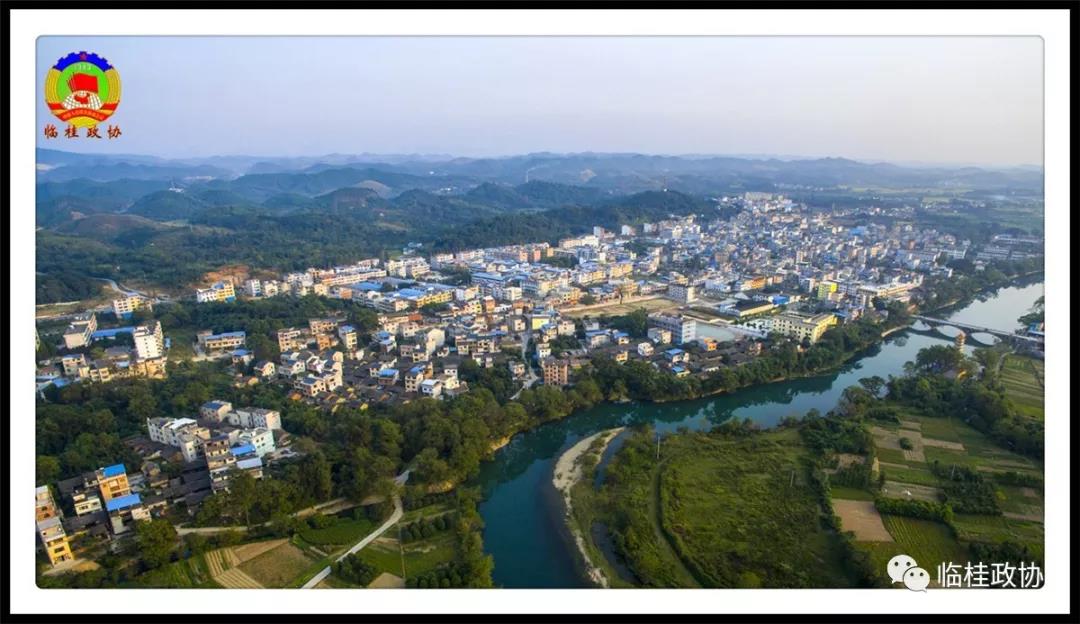

现在的五通圩