南边山富汴城堡

临桂区南边山镇至阳朔县金宝乡利学村的南利公路东边,有一个南起四吉山,北至木桥头村,长约6公里,宽约3公里的平原地带(属于南边山镇玉联、富汴、塘头村委境地),在这个10多平方公里的平坦田野中心处,有两个石山,东边的叫龙山,西边的叫鳖山。龙山坐东朝西,很像一条由东往西腾跃而至的青龙。在距离龙山头部西边50米处,有一个圆圆的石山,山高15米,直径50米左右,在山下看该山的形状极似一个圆形的谷仓,故又叫“物仓山”。最早到这里居住的村民有于、李、诸葛姓氏的人家,住在“龙山”西边的于姓人家叫龙山村,住在“物仓山”下的李姓和诸葛姓人家叫物仓村。清朝咸丰年间,当地盗贼四起,土匪成伙成团,乡村经常遭到土匪的抢劫与烧杀,村民的生命财产毫无保障。当时曾有“威丰四年走强盗, 没有刀枪用竹栳,没有盾牌用雨帽”的说法(威丰1851年至1862年)。“竹栳”用老毛竹的尾巴制作,长二米五左右,是两头尖利的专用挑草工具。“雨帽”是富汴村的特产,制作精美、牢固耐用,家家户户都会编制,产品除在本地销售外还远销至湖南、广东、贵州等地,是远近闻名的雨帽制作专业村。为了村民生产生活的安全,由物仓村李健提议:将周围几个小村庄聚集到“物仓山”山下居住。共同捐款筹劳,修建城堡,有利于抵御土匪的入侵。这个倡议,得到了周边几个小村庄的一致赞同,于是一场迁居与修建城堡的工程由此产生。当时为了激励大家修建城堡的积极性,在村民中广为流传“朝廷不力民间乱,土匪成伙又成团;为了生存修成堡,只求安全不惜财”的口号。

城堡修建

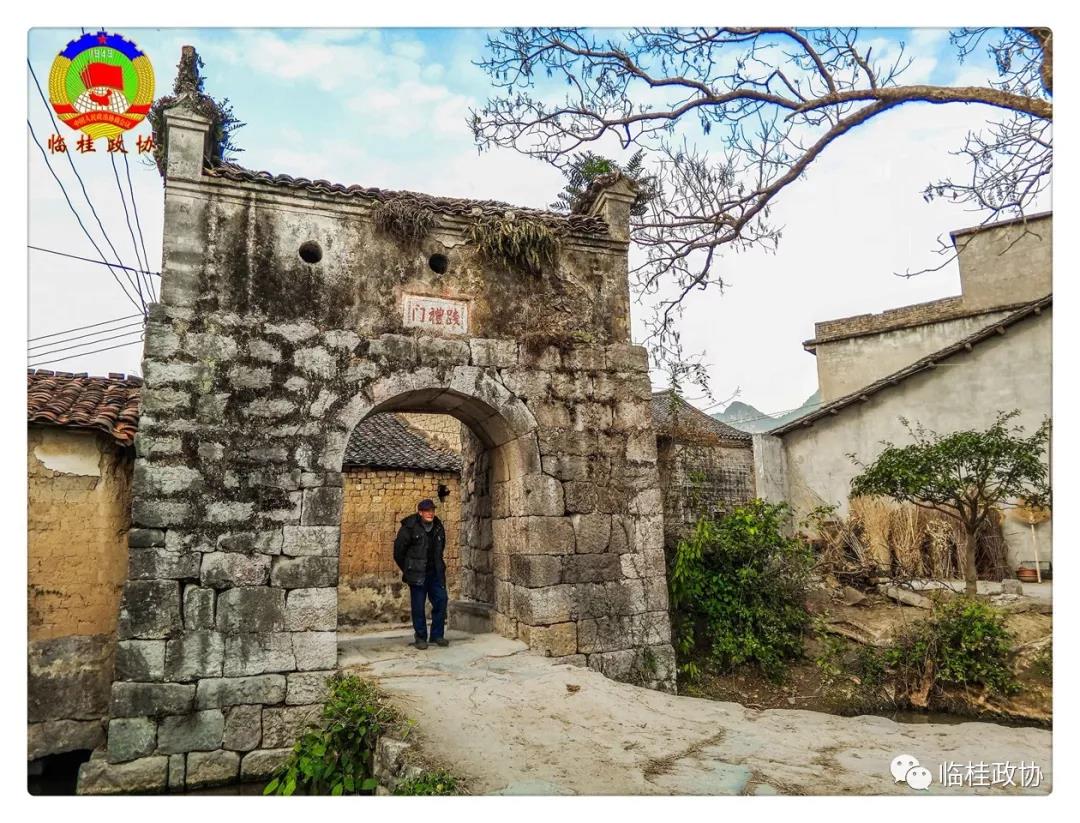

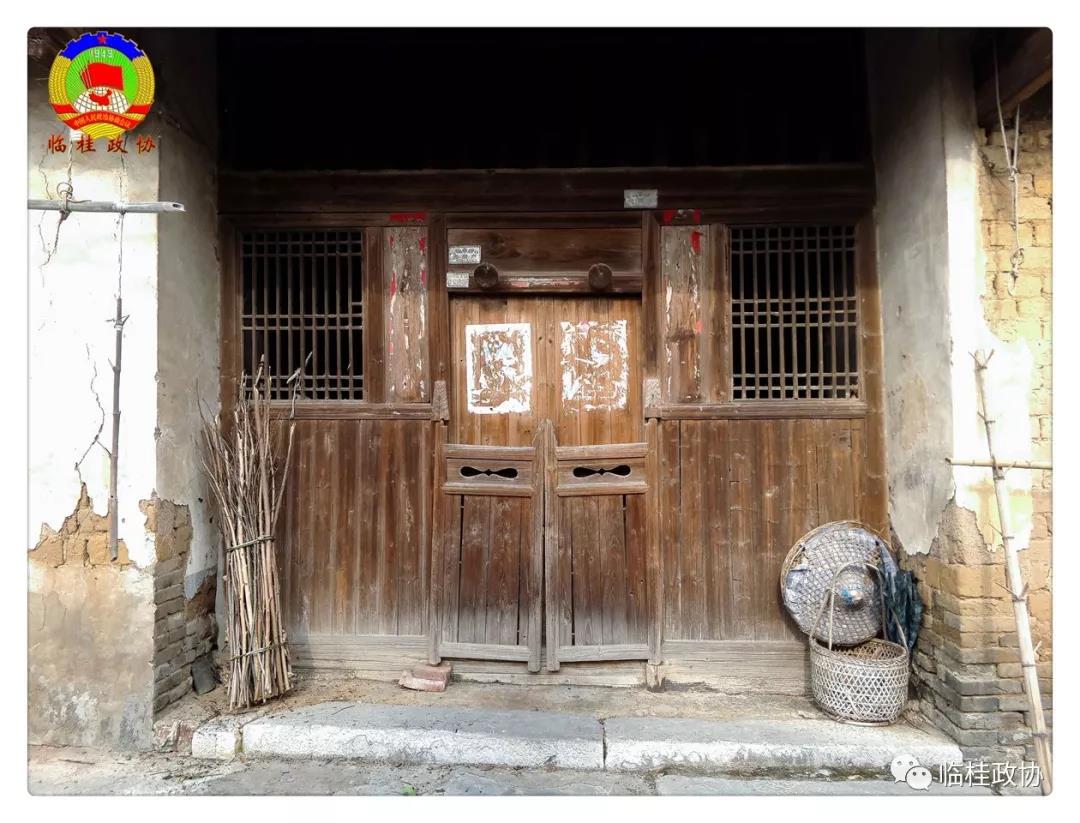

富汴城堡于咸丰五年(1855年)动工,同治元年(壬戌年,1862年)完工。除了捐资外,各家各户每圩(三天一圩)大户出两个工,小户出一个工。城堡修建为圆形,坐北朝南,城墙围绕着物仓山和龙山的腰部而建。城的四周建有五个城门,它们分别用“仁、义、礼、智、信”命名。东边的城门叫“近智门”,西北面的城门叫“由义门”,南边的城门叫“践礼门”,东北面的城门叫“崇信门”,西北面的城门叫“居仁门”。只要围绕城墙走一圈,并可发现这五个城门的名字,集中体现出一个“德”字的含义,故特取村名为“周德堡”村。即以行善积德为目的而组织修建的城堡。现在城堡南边“践礼门”上方的碑刻中仍记载有一副对联: 上联“同治元年壬戌岁”,下联“周德保众姓仝建”,横额是“践礼门”三个大字。周德堡的五个城门均用方块料石拱建而成,除崇信门外,其余的四个城门上方都建有城楼。城堡周边的围墙,从“由义门”至“居仁门”之间,除150米长的城墙上半载为碎石、石灰、河沙、粘土混合夯实而成外,其余的均用石块浆砌建造。城墙分上下两截,上半截高二米,厚四十公分,下半截高二米,宽四米。在下半截城墙上,建有三米宽的道路作各城门之间的专用联络通道,可供行人运送物资,而在城外观察不到城内的动静。城墙外侧每逢转弯视线范围内的尽头处均建有一个观察室,共建有观察室10个。城墙外围是两米多宽的绿化带,种有凉树、乌柏树等。绿化带以外开挖5-6米宽的护城河,在护城河上建有四墩三孔青石板桥三座,分别是南面“践礼门”前的“江龙桥”,东北面“崇信门”前的“屋背河”桥,西北面“居仁门”前的“西坎桥”。城堡周长为1500米左右,直径为500米左右。所有城墙的石料均从东边1500米外的庙门村村后的石山上取运而来(地名“龙岩门”)。在城堡内的龙头山下建有一庙,名叫“游神庙”。后来又在龙山南面的腰部(围墙外侧)修建了一座庙, 名叫“龙神庙”。为了方便城堡内的居民开展集体活动,在城堡的中心处(物仓山南面),建了一座占地 300多平方米的四合院(名叫“众屋”),用于召开村民会议等活动。院内立有修建城堡时的捐款情况、主持人等历史记载的碑刻(文革时期被毁掉)。“众屋”由“报更员”负责看守打扫,民国时期用于小学教学。城内还建有古井一个,自流泉井一个,城外护城河中又建有自流泉井两个。

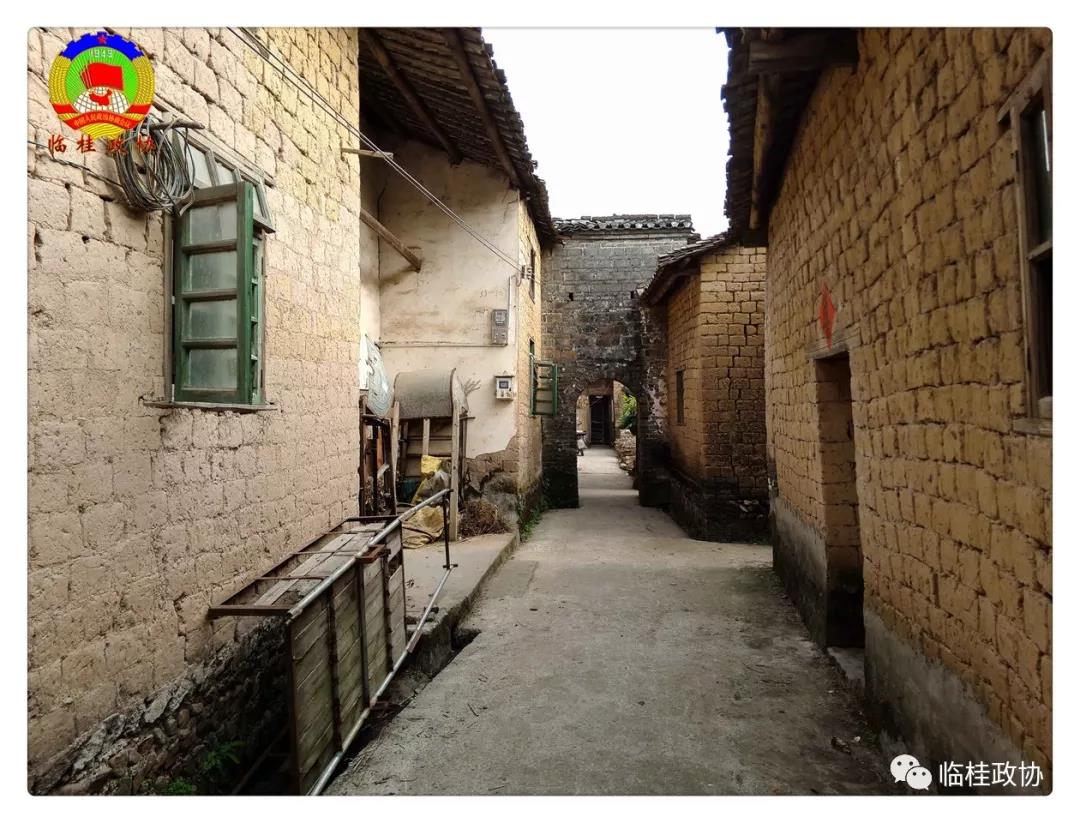

城堡建成后,村民在城内国绕着物仓山四周建房居住。迁入城内居住的村民有上屋地、下屋地、老村里、秦家巷、满竹山和大木村的村民约120户,加上原有的村民100户,共220户,1000多人。城堡内东面为迁入的秦姓、白姓和原有的于姓聚居,南面内迁入的张姓、宾姓和原有的诸葛姓聚居,西面为迁入的谢姓等和原有的李姓聚居,北面为诸葛姓聚居。从此,富汴城堡的居民凭借城墙与护城河拒士匪于城墙之外,生产生活比其他的村庄安全稳定,村民逐步富裕起来,后来人们将“周德堡”村改成了“富汴”村,即富格的“汴京城”之意(改村名时间不可考)。

城堡管理和使用

城堡建成后,将在城堡里面居住的村民分别以巷道划为六个居住 小区,以居住小区设立甲,甲有甲长,村有村长,全村的公共事业由 村甲长领导和管理。

城堡的守护工作,各家各户都有义务,由村、甲长分配轮流值守, 凡轮到值守的人员,晚上必需住守在城门楼上与观察室内,村、甲长 负责组织人员不定时的检查。村中设有“报更员”,每天晚上负责敲鼓走村串巷报更。为了防止土匪围攻,在城墙上布置了土制火炮、火枪、石灰袋、刀矛等武器。另外,还在城墙外面的绿化带中秘密埋设了用桐油炒制过的竹签。

富汴城堡建成后,曾与土匪团伙进行过多次交锋,均安然无恙。 最为突出的是同治三年(1864年),从南边而来的土匪约300人,将富汴村团团围住,连攻两天一夜均未攻破,后来匪帮带着一些受伤的匪徒,弃城往北而去。民国初期,又与名叫“童子军”的匪帮200多人交战天,城堡仍然未被攻破,天黑时“童子军”自行退去。富汴城堡的修建,确保了村民的生命财产不受土匪的肆虐。

城堡消失

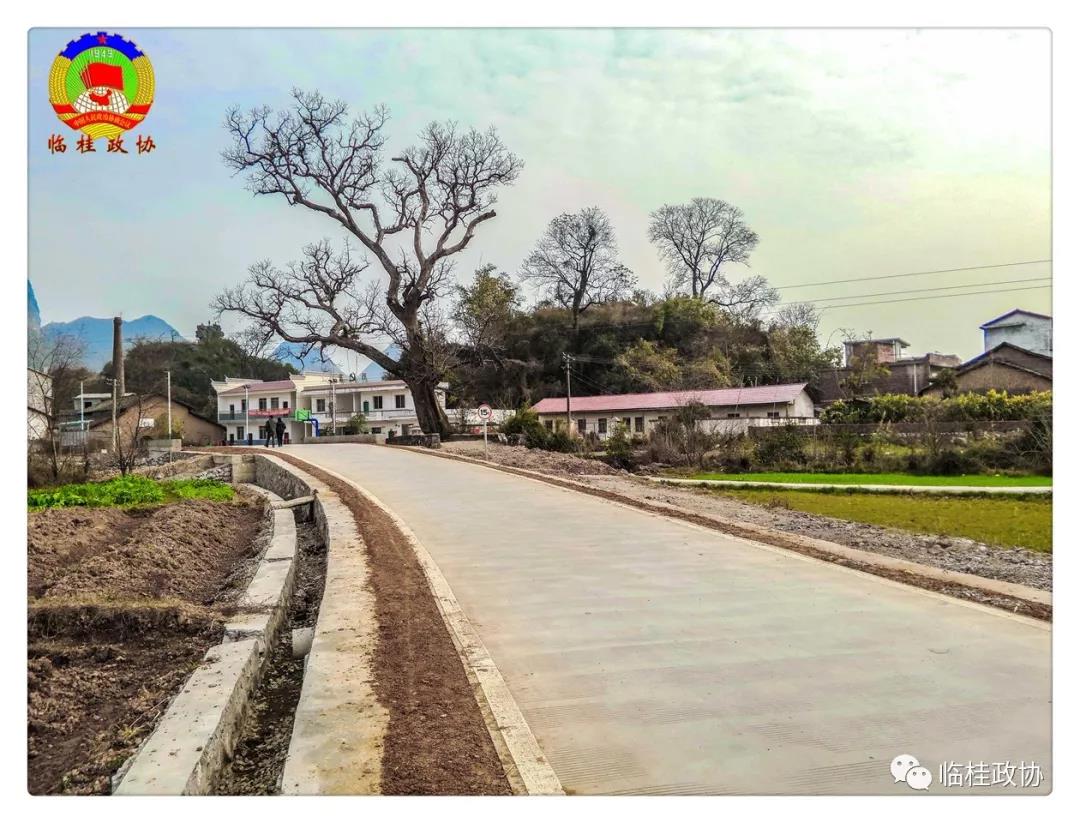

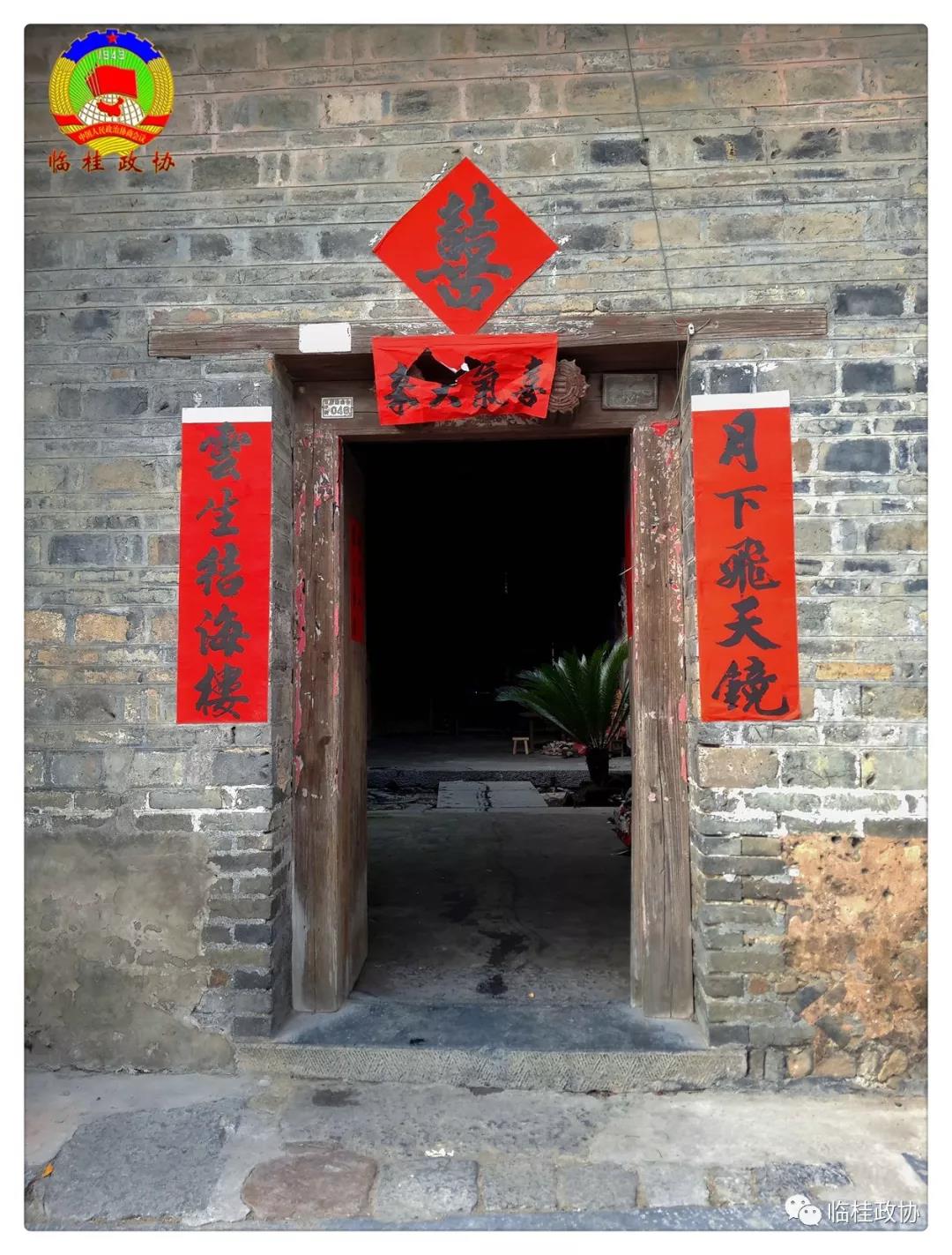

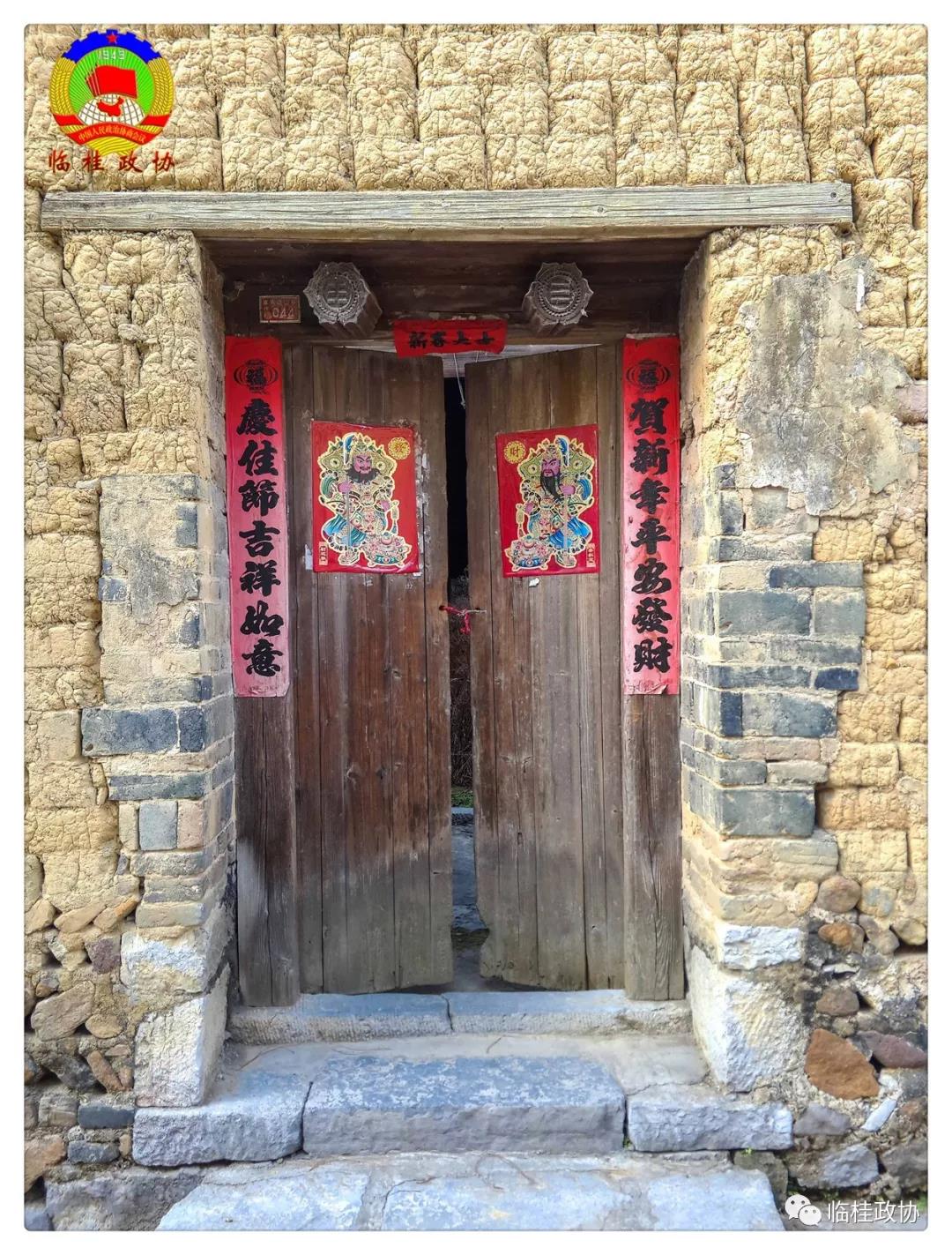

解放后,在共产党领导下经过清匪反霸运动,土匪匿迹,国泰民安,古城堡失去了抵抗外来力量入侵的使用价值。随着社会的发展,在1970年至1975年间,生产队为了发展农业生产,各队修建集体仓库和猪场时,就近取材,将城堡的围墙石块拆下来,用于修建仓库和猪场材料。现全村只幸存有南面较完整的“践礼门”和西面残破的“由 义门”,其它的围墙和城门均拆至地平线,并已改建成环村道路。随着人口的增长,在古城堡里居住日渐拥挤,1969年第二生产队的于开保首开走出古城堡建房居住的先例,在城堡南面(名叫“社公地”)的土岭上建房居住,从此,城堡中的村民开始了往城外迁移建房居住的行动,在城外建房居住的村民已有180户,700多人,建有房屋180 座。而原城堡内的民房或因倒塌、或人为拆去、或火灾等原因已损毁三分之一左右,现在古城堡的围墙虽然不存在了,但尚存的“践礼门” 和“由义门”,仍在向人们诉说着古今社会变化发展的历程。

图片:乡土临桂

文字来源:临桂文史